ユーザーにいかに分かりやすく端末の特徴をアピール出来るかがメーカーのマーケティング上では重要になってきていますが、中華メーカーを中心に「数字」だけを極端にアピールする傾向で実使用とかけ離れていることがあります。

その中の一つがベンチマークでトップスコアばかりが注目されがちになった印象です。今回はトップパフォーマンスよりもパフォーマンスのバランス性の方が重要に感じると思うので主観的にまとめたいと思います。

トップパフォーマンスに意味がない。

例えば昨年発表されたDimensity9400搭載機種はSnapdragon 8 Elite搭載機種はAnTuTuによるベンチマークスコアで300万点オーバーとアピールされていましたが、実際に搭載機種で計測しても300万点オーバーどころから近い数字すら出ないです。

ざっくりと良くても260万点前後という感じで、おそらく300万点を超えるようにするには本体を冷却しながら計測しないと達成しないのかもしれません。

とはいえそこまでして300万点を達成したとしても実使用と大きく乖離しています。仮に負荷の高いゲームを冷却材のようなもので冷やしながらプレイした場合本体内部に結露が発生して故障する原因になりかねないです。

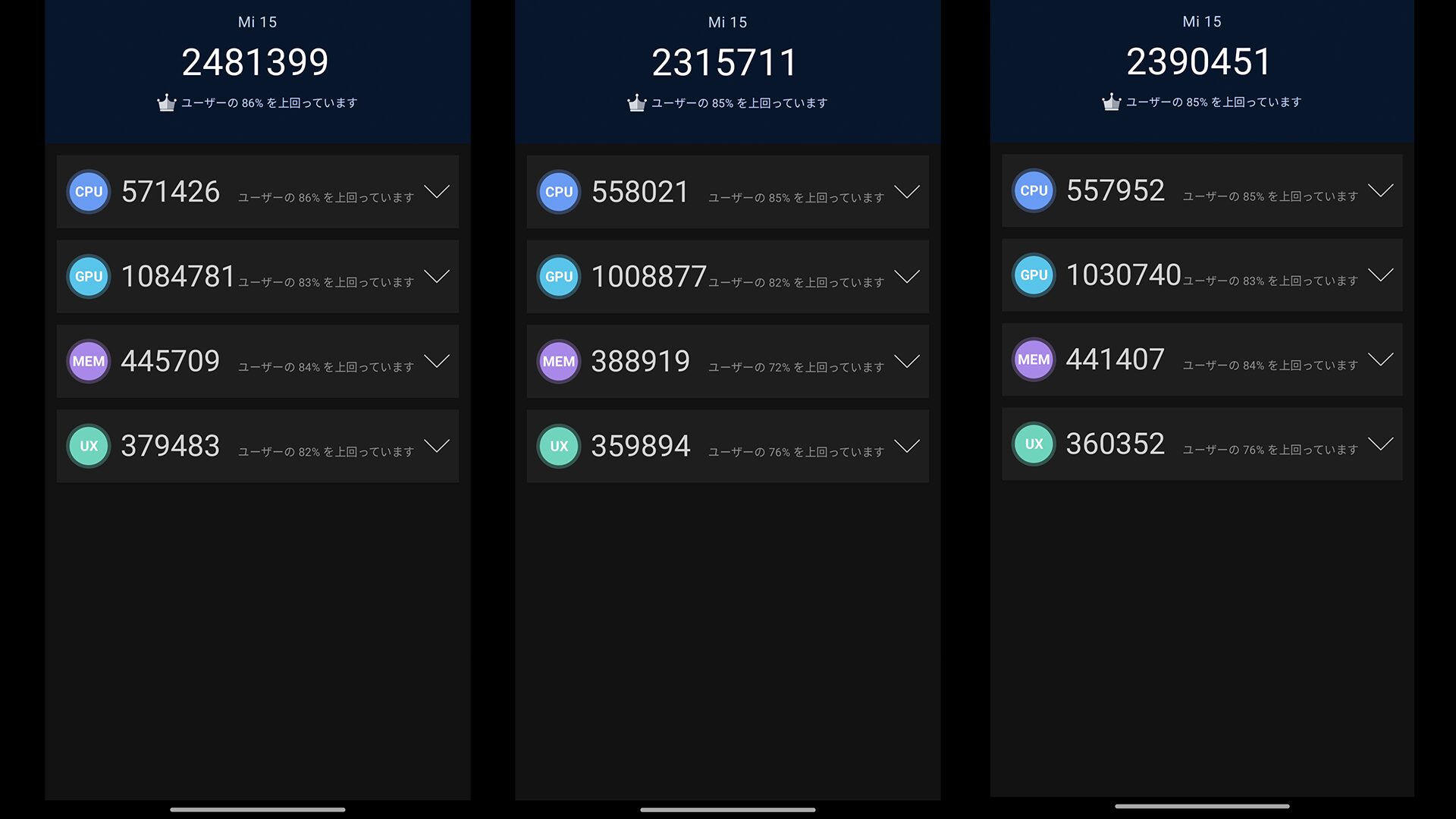

また直近で試した機種の中で個人的にかなり不安定に感じたのがXiaomiの機種です。あくまでも手持ちで判断した場合になりますが昨年末に購入したXiaomi Mix Fold 4や直近で購入したXiaomi 15シリーズはスコアが高いけど連続的な負荷に耐えられず熱落ちしてしまいます。

自分は負荷の高いゲームをやらないためベンチマークで負荷をかけて発熱の程度をいつも見ますが、他の機種と比較してもXiaomi 15シリーズはちょっと熱耐性が高いとは言えません。

もちろん発熱によるアプリの強制終了は、本体にしろユーザーを守る面では重要なことだと思います。ただ熱落ちしてしまうならパフォーマンスの持続性を優先するためにも全体的に制御した方がユーザビリティが上がるのでは?と思っちゃいます。

今の時期ならまだしも真夏にこの熱耐性のままではほとんど屋外では使い物にならない可能性があり、拘っているカメラを十分に楽しめない可能性があります。

あくまでもXiaomiが一例に過ぎません。結局パフォーマンスの高さをアピールするためにトップスコアばかり注目されがちですが、どんなにスコアが高くても熱落ちしたり、本体の発熱がひどすぎて持ってられないとなれば意味がないのでは?と思います。

最適化が重要視されるべき。

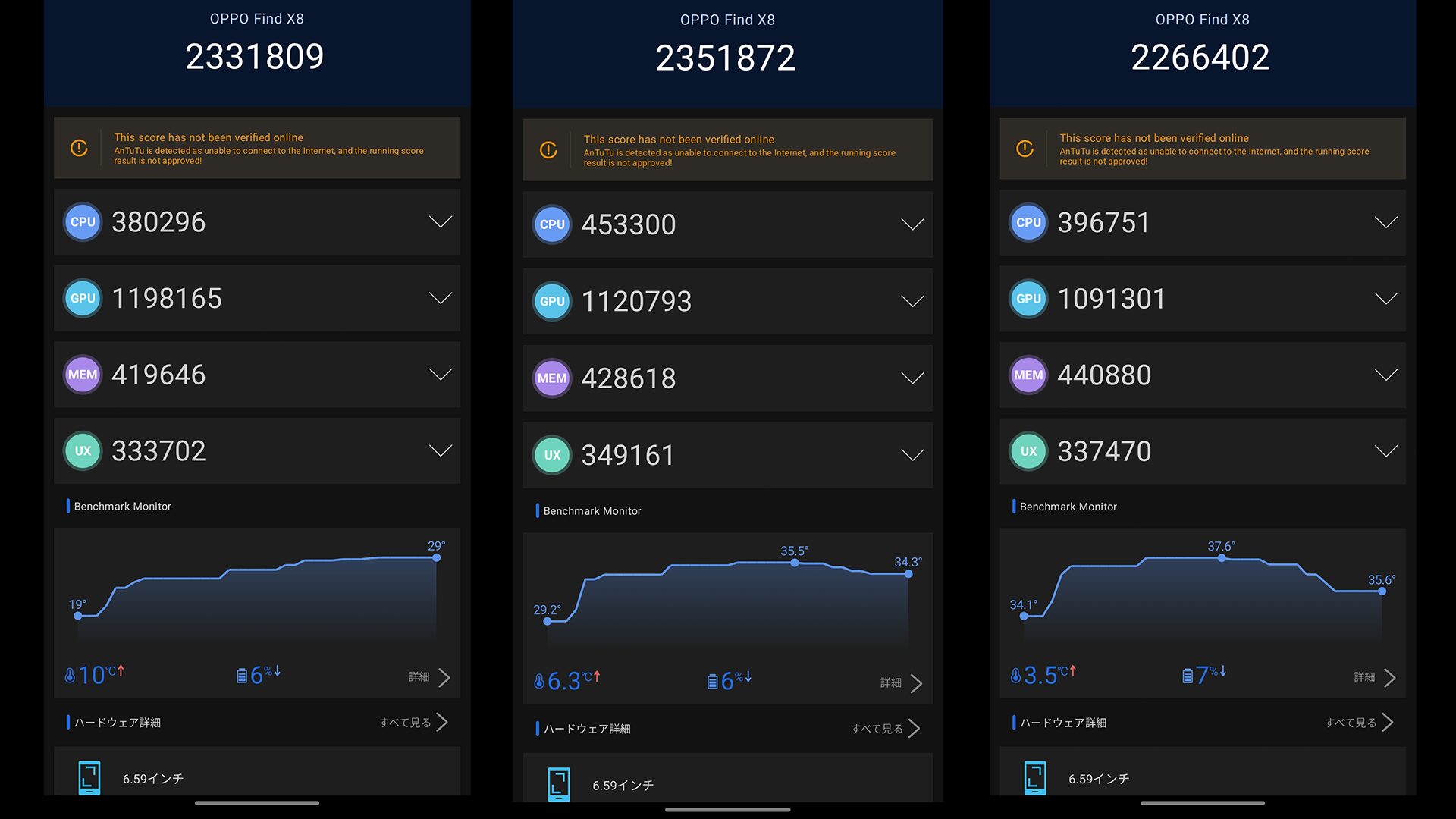

一方で昨年末から触った機種の中で恐ろしいと思うのがOppo Find X8シリーズです。上記の画像はOppo Find X8をバランスモードで計測したスコアとなっており、スコアだけで見ればSnapdragon 8 Gen 3以上です。

一方で内部温度は40度を超えることもなく外部温度も35度程度に収まっています。なのでざっくりといえばSnapdragon 8 Gen 3以上のパフォーマンスを有しながらもミドルレンジモデル並みの発熱しかしないという感じです。

なので長時間負荷をかけてもほとんど発熱を感じないことに加え熱落ちともほぼ無縁です。正直ベンチマークスコアはインフレしすぎていることからもメーカーは「最適化」を主軸にすべきかなと思います。

その中でOppo Find X8シリーズやXperia 1Ⅵはチューニングが上手かった印象を受けます。SonyはXperia 1Ⅳの時から発熱の原因になる消費電力を抑制するチューニングを採用しましたが制御がいまいち。

ただその完成系とも言えるのがXperia 1Ⅵという感じでSnapdragon 8 Gen 3のパフォーマンスに余裕を持たせるチューニングを採用することで消費電力を抑制しつつ発熱対策の強化や電池持ちの改善に繋げています。

おそらく今年の後半に登場するSnapdragon 8 Elite 2やDimensity9500はベンチマークスコアがもっと伸びると思いますが、トップスコアを求めるのではなくバランスの良さを上手く実現できたメーカーの機種が高評価を獲得できるのかなと思います。